陰陽五行説

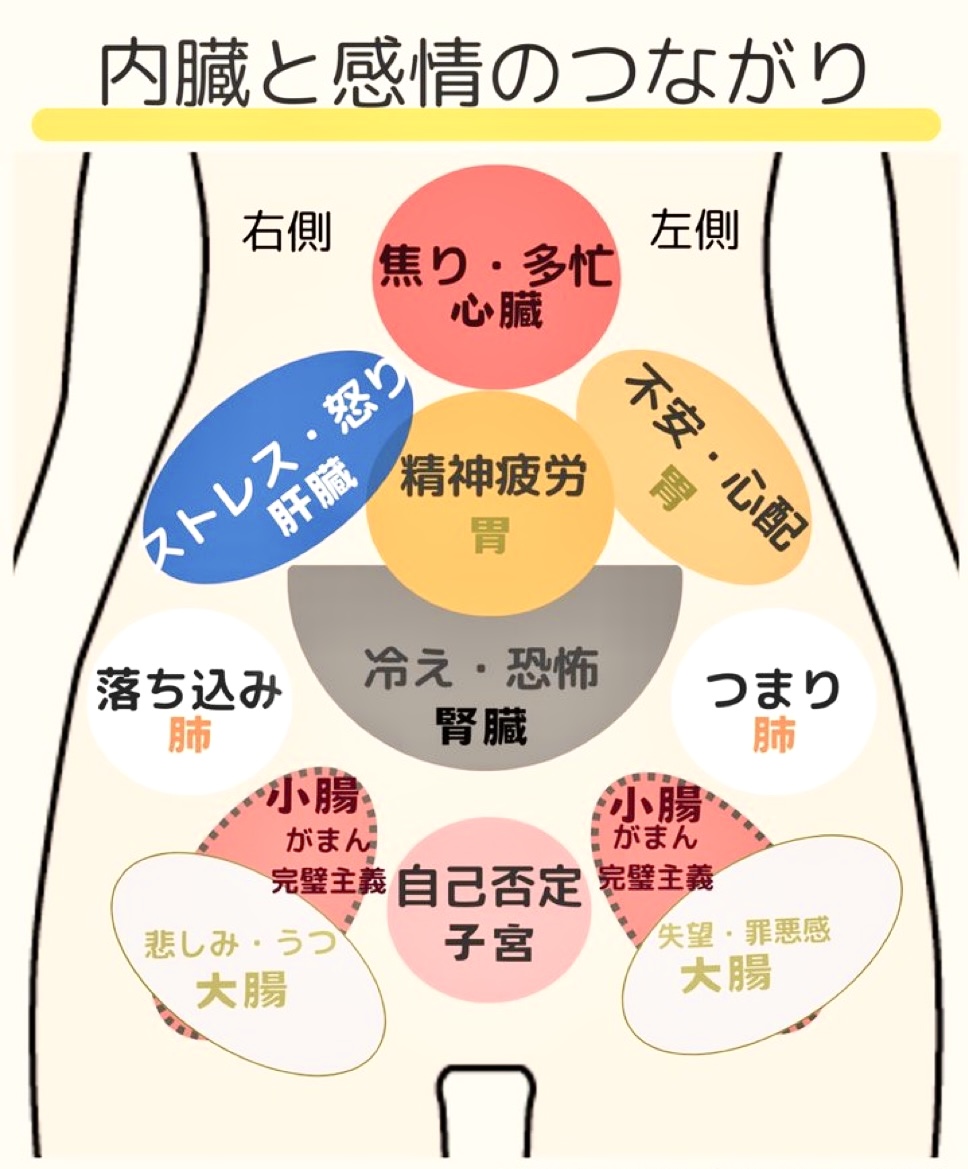

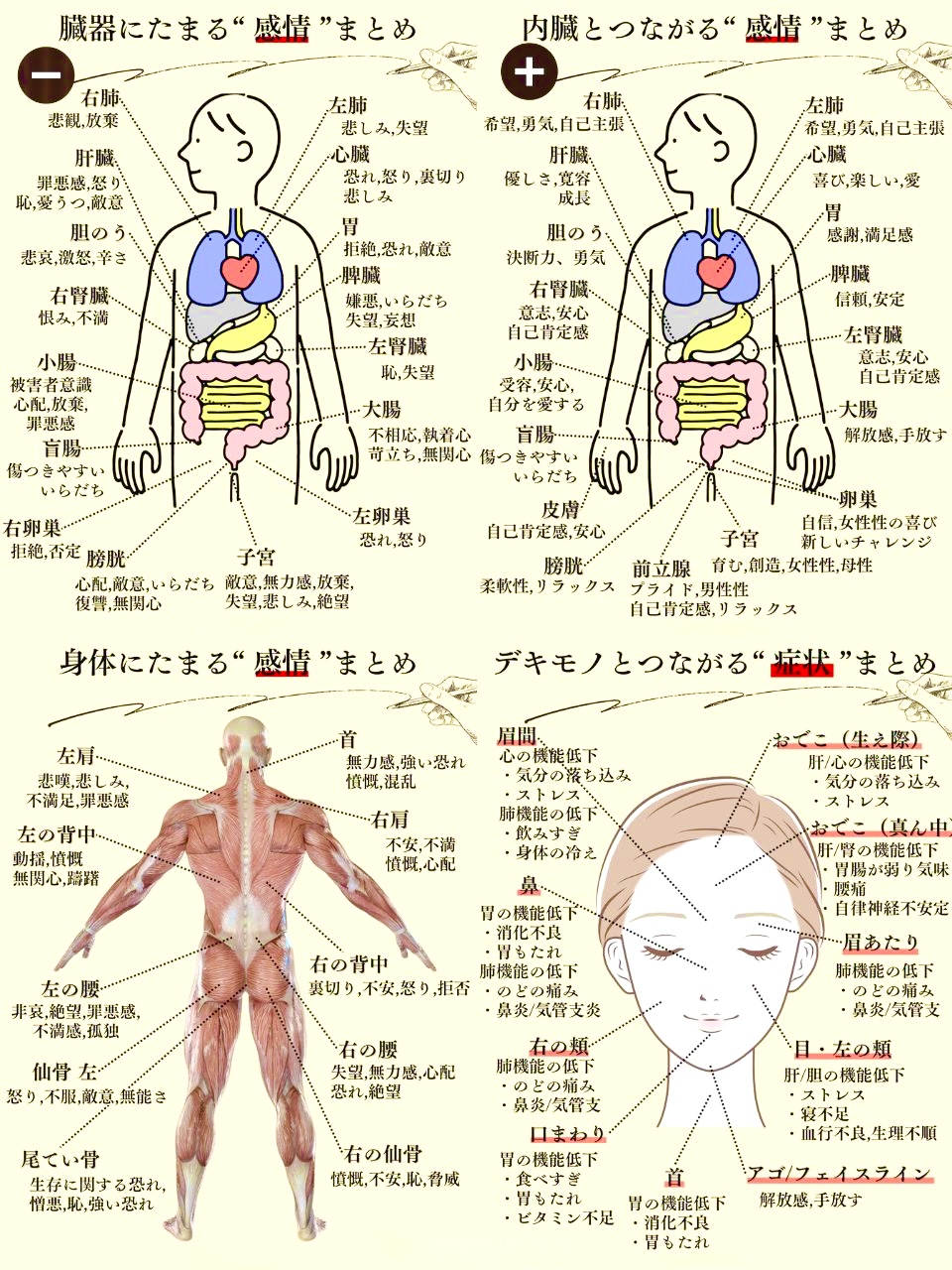

東洋医学の「陰陽五行説」では、感情と臓器には密接な関係があり、臓器の不調が感情に表れたり、感情の乱れが身体の不調に繋がったりするといわれています。

感情と臓器の関係は次のとおりです。肝:怒り、心:喜び、脾(消化器系):思い悩む、肺:悲しみ、 腎:恐怖心。

適度な感情は良い影響を与えますが、行き過ぎると関係する臓器の働きを乱します。たとえば、肝が弱ると生理前のイライラが起こりやすくなったり、喜び過ぎると心臓に負担をかけたりします。

「病は気から」の根拠は、観察から

生きている以上、感情に変化はつきもの。健康とは、体だけでなく心の健やかさもあらわしま

すから、感情と病気、そして内臓がつながっているのは、自然なことかもしれません。

内臓の状態と感情の 5 タイプとは

内臓と感情を含む全ての物事を、分かりやすく 5 つに分類しています。

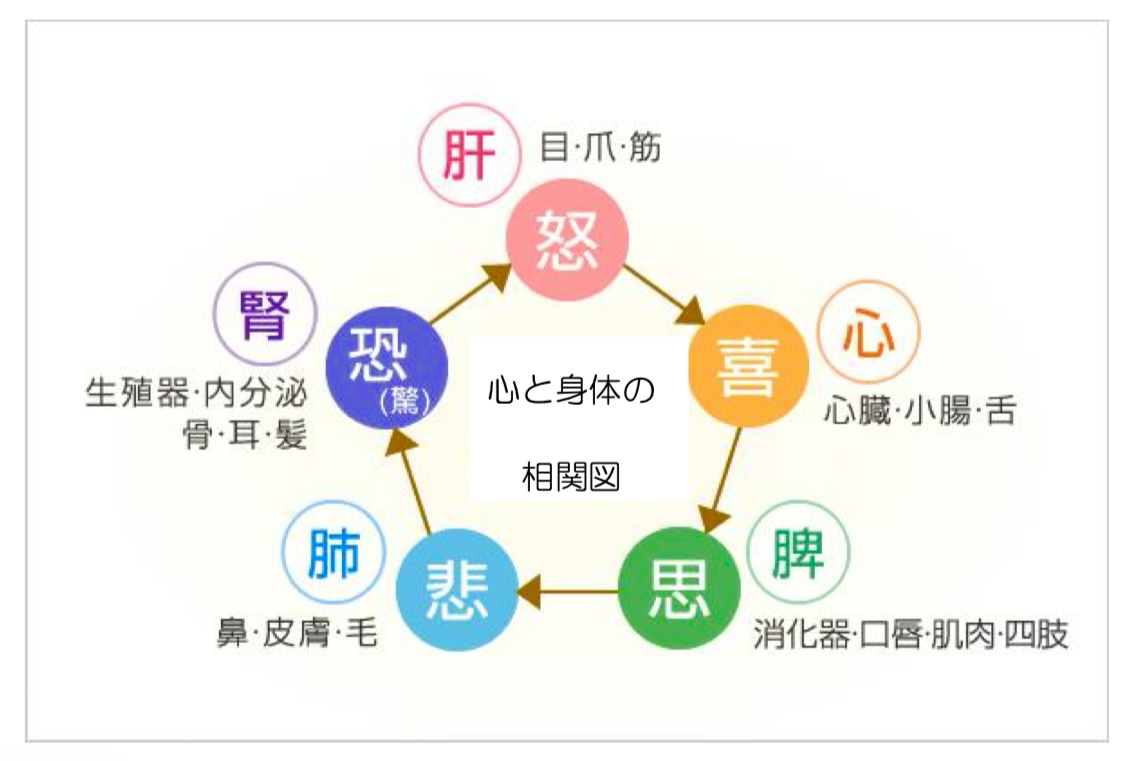

この図は、感情と内臓の関係をあらわす「心と身体の相関図」です。

これでみると、怒り=肝臓、喜び=心(臓)、思い悩む=脾(臓)、悲しみ=肺、恐れる=腎(臓)であることがわかります。

つまり、長年、怒りの感情ばかりを持ち続けていると、肝臓に不調があらわれやすく、逆に、肝臓にトラブルがあると、怒りっぽくなってしまうというわけです。

肝臓が弱ると、ちょっとした風にあたっただけで涙が出たり、爪が欠けやすくなったり、またみけんのシワとして表面化します。

眉間のシワは不機嫌顔の象徴。定着させないためには、日ごろのストレスにくわえて暴飲暴食を避け、肝臓への負担を減らす必要があります。 それでは、他の臓器についても詳しくみていきましょう。

あなたはどのタイプ?こんな性格の人は、この臓器に注意!

豪快・陽気な人は「心タイプ」

【要注意】心(心臓・小腸・舌)

心臓などの循環器だけでなく、「こころ」の意味も含みます。精神的な活動は、心に含まれているのです。

そんな「心」ですが、図でみると「喜び」の臓器にあたります。

「喜び」ときくと、「心臓病になるとうれしいことが増える?」と思ってしまいそうですが、そうではありません。喜びが強すぎると、興奮状態が続き、眠れなくなるなどの不調につながるのです。

(心にトラブルが出やすい人の特徴)

食欲が旺盛で陽気な人は、心にトラブルを抱えやすいと言われています。

特徴としては、活動的で声が大きく、交際上手である一方、他人の心の機微には疎い傾向も。

眠れない夜が続くとしたら、「心」の臓器のトラブルを疑ってみるのも良いでしょう。

悩みのスパイラルにはまりやすい人は「脾タイプ」

【要注意】脾(消化器・口唇・肌肉・四肢)

脾は、「消化・吸収の働き」をあらわします。臓器でいうと、胃腸全体にあたります。

図では「脾=思い悩む感情」とイコールになっています。いつまでもくよくよと思い悩んでいると、胃がもたれて食欲不振になるのはこのためです。

逆に、胃腸弱の人は、くよくよしやすい潜在体質があるともいえます。

(脾にトラブルが出やすい人の特徴)

消化器系がもともと弱く、疲れやすい。肌色が黄色っぽく、痩せ型または水太り体質の人に多いようです。このタイプは、顔やお尻がたるみやすいので、胃腸に負担をかけないような食生活を心がけ、しっかりと咀嚼して食べるようにしましょう。ジムなどで筋力UPをはかるのも◎。

落ち込みがちで繊細な人は「肺タイプ」

【要注意】肺(鼻・皮膚・毛)

「肺」には、皮膚呼吸をおこなう「皮膚」、息の通り道である「鼻」も含まれています。

図の通り、肺は悲しみの臓器と言われ、肺にトラブルがあると、悲しい出来事ばかりを拾い上げる傾向があるようです。

(肺にトラブルが出やすい人の特徴)

透きとおるような色白で、体の線が細く、むくみやすい体質の人に多く、アレルギーなどを発症しやすいようです。もともとの体質だけでなく、肺のトラブルによって、痩せて色白になることもあります。

こういう人は、乳製品や油脂分の多い食事を避け、ヨガの呼吸法などを実践すると良いでしょう。

あがり症、臆病な人は「腎タイプ」

【要注意】腎(生殖器・内分泌・骨・耳・髪)

「腎」には、腎臓だけでなく、生殖機能やホルモン、免疫系まで幅広い要素が含まれています。

表で見ると、腎は、恐れや驚きとイコールになっており、ささいなことで大げさに驚いたり、常に何かに怯えている人は、腎臓系のトラブルを抱えている可能性があります。

恐い思いをすると失禁してしまったり、緊張時にトイレに近くなるのも、腎臓と恐れの感情が深く関係しているから。

一時的でなく、継続的にその状態が続くと、腎臓系のトラブルへと発展しやすい傾向があります。

(腎にトラブルが出やすい人の特徴)

顔が黒ずんでいて、疲れやすく、手足がほてり、まぶたがむくみやすい傾向があります。

このタイプの人は、抜け毛など髪のトラブルが多いのも特徴です。有酸素運動などによって、新陳代謝を上げてあげると良いでしょう。

<食生活の見直し>

・栄養に偏りのないバランスの良い食事を心がける

・塩分、動物性脂肪、糖質、カロリーを摂り過ぎないようにする

糖尿病の三大合併症といえば、網膜症、腎症、神経障害ですが、近年は「認知症」もその一つとして注目され始めています。認知症の3から4割が糖尿病が強く疑われる結果が出ている。

・早食いは禁物。よく噛んで食事をする

噛むことは脳を刺激します。

・DHA や EPA を積極的に摂る

イワシやサバなどの青魚に含まれる

<運動の見直し>

・適度に負荷のかかる運動を継続的に行う

ウォーキング ・ジョギング ・水中ウォーキング ・水泳・ヨガ ・踏み台昇降運動・自転車

・意識して有酸素運動を行う

まずは1日10分程度の時間で気分転換になりそうな軽いものから始めましょう。

例えば、ウォーキングなどを行うのもたった1人で行うのではなく、出来ればご家族や友達と会話をしながら歩くことが有効です。

会話をすると、その分負荷がかかり酸素を多く身体に取り入れる事が出来るからです。

また、外に出て歩くことで、周りの景色が変化し、それに合わせて目から入ってくる情報を脳が判断する為に働くという効果も見込めます。

慣れてくれば、毎日ではなく週に2~3日1回約30分の有酸素運動を取り入れて行きましょう。

認知症には、現在、治療に有効的な特効薬がありませんので、薬以外の方法で予防・改善を目指すことがとても重要です。

中でも運動は、コストの面や行いやすさの点からも非常に有効です。 運動をすることによって、認知症を予防する効果も、認知症の進行を遅らせる効果も期待できます。

ご紹介したような頭と体の両方を使う体操だけでなく、簡単なウォーキングからスタートしても構いません。今すぐにでも、誰にでもできる運動法がいくつもありますので、まずは実践してみてください。

また、予防のための運動は、継続することが大切です。

家族や友人と一緒に楽しんだり好きな音楽を聴きながら、飽きない工夫をして、ぜひ、継続して運動を行ってみてください✨