ストレスなどで血流が悪くなって酸素の運搬が滞り、エネルギー代謝が下がると、体温が下がり、心臓や脳など核心部の体温を維持しようとして、核心部から遠い末梢の血管は熱を逃がさないように収縮してしまうため、「冷え」を感じるようになります。

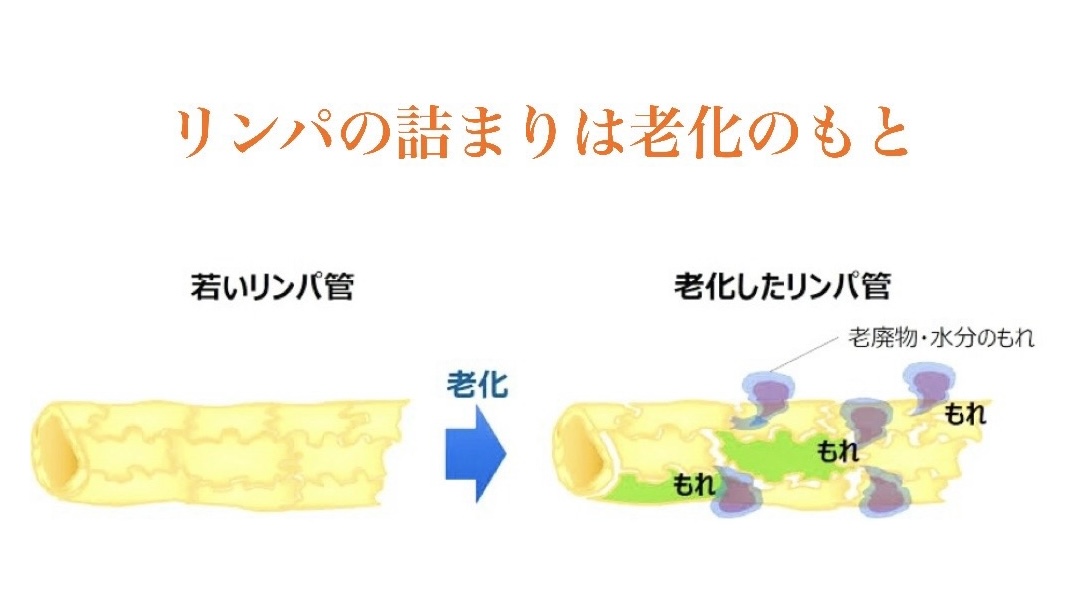

血流はますます悪くなり、こうしてエネルギー代謝不全の悪循環に陥っていくのです。

冷えによる体内の悪循環は「血流が悪くなる」だけではなく、代謝能、抗酸化能ばかりか、免疫能にも影響を及ぼします。

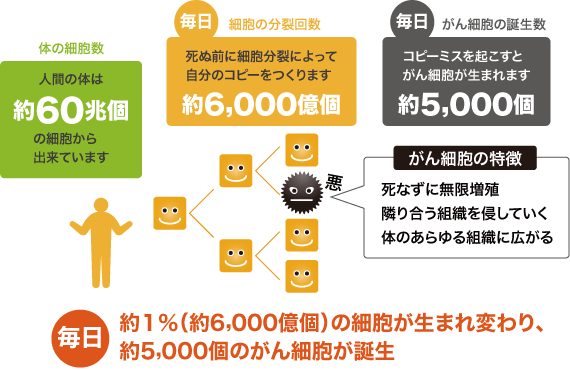

がんに対する免疫を担うTリンパ球やNK細胞、樹状細胞などは、互いに情報共有しながらがんという異物に対して攻撃をしかけますが、血流が悪い低体温の状態では、情報伝達に支障を生じるためがんを見つけにくくなり、攻撃力も低下して、がんの増殖の勢いに負けてしまうことがあります。

体温を一定範囲に保つことは、身体の働きを正常に保つ基本です。

昔から「冷えは万病のもと」と言われます。

実際に、身体が冷えることで不調や病気を引き起こすことは珍しくありません。それだけでなく、精神面の不調にもつながる場合もあります。

「冷え」は季節を問わず悩む人が多いのですが、特に寒さが続く季節には、意識して気を付け、病気を寄せ付けない体づくりをしたいものです。

そこで今回は、タイプごとの対策や「冷えない体づくり」のアドバイスをお届けします。

冷えが健康に与える影響

「冷え」は、体内の血流の循環を悪化させ、放置すると身体的な不調だけでなく、精神面にも影響を与え、下記のように様々な悪影響をもたらす可能性があります。

身体面への影響

| 免疫力の低下 | 内臓の働きが悪くなり、風邪や感染症にかかりやすくなる。 |

| 慢性的な不調 | だるさ、下痢、月経不順、不眠、肩こり、頭痛などの症状が現れやすくなる。 |

| 内臓機能の低下 | 胃腸の不調や便秘などの消化器系の問題が起こりやすくなる。 |

| 生殖機能への影響 | 女性の場合、月経異常や不妊の原因となる可能性がある。 |

精神面への影響

| やる気の低下 | 血流の低下により脳に十分なエネルギーが供給されず、やる気が出なくなることがある。 |

| うつ症状 | 重症化すると、うつ病に近い状態になる可能性もある。 |

その他の影響

| 自律神経の乱れ | 自律神経のバランスを崩し、体温調節機能に影響を与える可能性がある。 |

| 様々な病気のリスク | アレルギー性鼻炎、膀胱炎、膠原病などの病気のきっかけとなる場合がある。 |

このように、冷えは一見些細な問題に思えるかもしれませんが、放置すると様々な健康問題につながる可能性があります。適切な対策を取り、体を温める習慣を身につけることが重要です。

まさに「冷えを侮るなかれ」ですね。

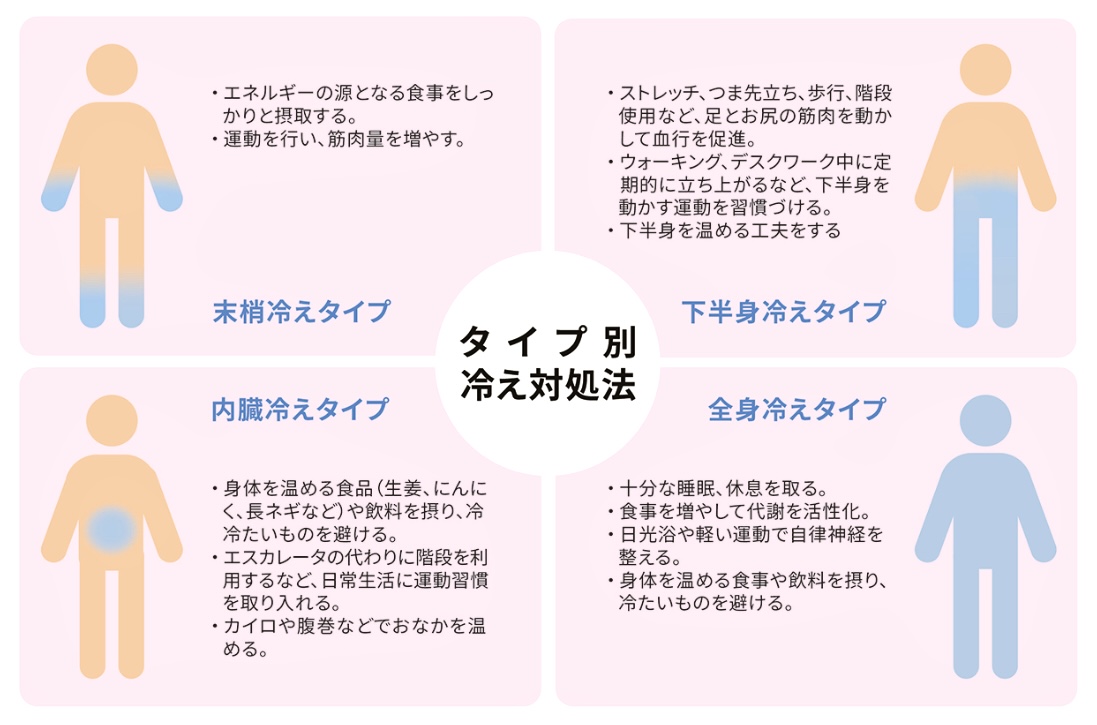

冷えのタイプ

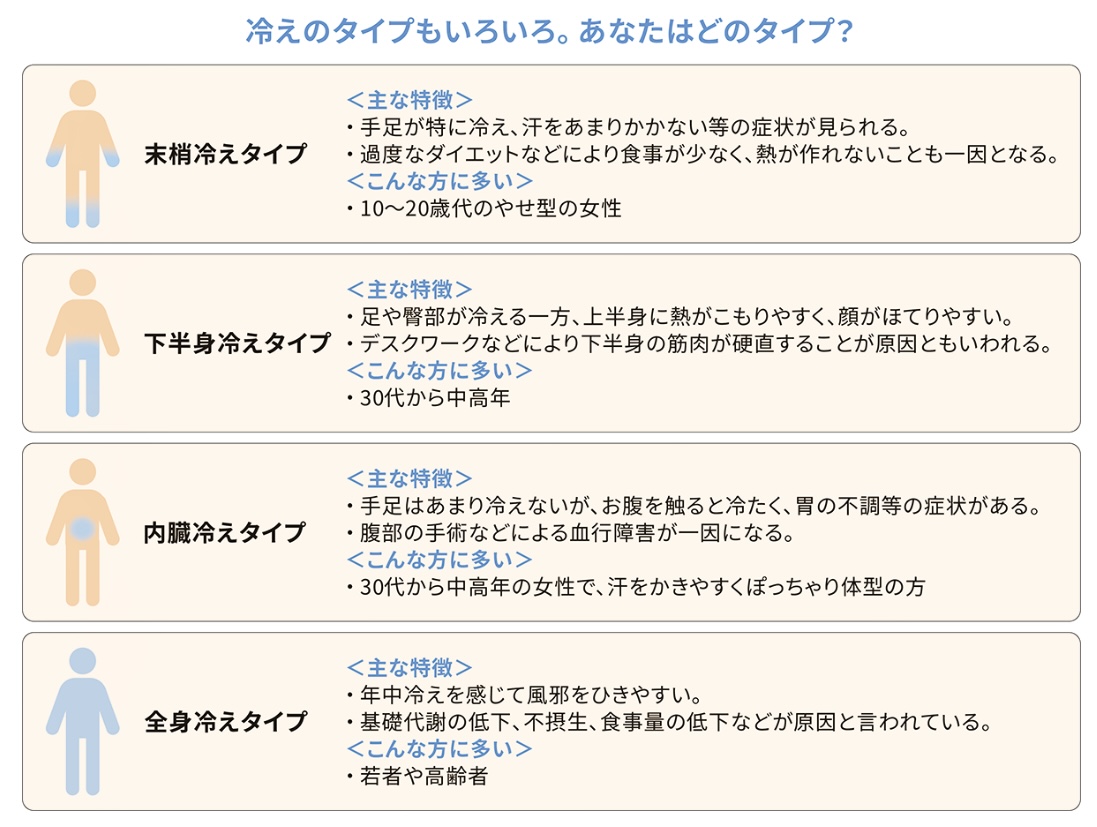

そして、一言で「冷え」と言っても、タイプがいくつかあることを、みなさんご存じですか?

実は冷え性は、主に4つのタイプに分かれます。

あなたの冷えはどのタイプでしょうか。冷え性の方は、是非一度振り返ってみてください。

冷えを感じる生活習慣や環境とは?

では、「冷え」を引き起こしやすい生活習慣や環境とは、いったいどのようなものでしょうか?

食の面では、回数や時間が毎日バラバラという不規則な食生活、体を冷やす飲み物や食べ物を多く摂取するなどの偏った食生活、朝食を食べないこと、(働く女性の4割近くが朝食を食べない傾向があるともいわれています)、 ダイエットのために極端な食事制限をしていること等があげられます。

日常の運動や身体活動も冷えと重要な関連があります。

運動習慣がほとんどない、オフィスで1日中座って過ごすなども冷えを招く原因となります。

また、良質な睡眠が取れていなかったり、湯船に浸かる習慣がなく、入浴はシャワーで済ませること等も要因になり得ます。

この他にも、きつい下着や服装、肌の露出の多い薄着、喫煙、仕事や家事・育児・介護などによる慢性的なストレスなども冷えを引き起こします。

また、BMIが20未満のやせ型体型の方にも冷えが多く見られます。

これらの生活習慣は、自律神経の乱れ、筋肉量の減少、血行不良などを引き起こし、結果として冷えにつながります。

特に、女性は男性と比較して筋肉量が少ないため、熱の産生と分配が不十分になりやすいことや、月経、出産、閉経などのライフステージの変化によりホルモンバランスが乱れやすいことが体温調節機能に影響を与え、冷えやすいと言われています。

冷えを改善するためには、これらの習慣を見直し、生活の中で体を温める工夫を意識的に取り入れることが重要です。

冷えによる症状を緩和する方法

冷えのタイプや原因を見てきたところで、今度は冷えによる症状を緩和するにはどのようにしたら良いか確認していきましょう。

例えば、足元や首元を暖める服装(レッグウォーマーやストールを活用)、体を温める食材やメニュー(しょうが、根菜、スープ等)、湯船につかる入浴、室内の適切な温度・湿度管理であれば、日頃の生活の中で比較的気軽に取り入れられるものかと思います。

また、運動も冷えの緩和に効果的です。軽いストレッチやウォーキングで筋肉量を維持し、血流の促進を心がけましょう。

漢方薬の中には冷えを改善する効果があるものもあります。生活改善だけではなかなか緩和につながらない方は、かかりつけ医に相談されてみてもいいかもしれません。

冷えを克服するライフスタイル

冷えによる症状を緩和する方法を述べましたが、実は、土台となる「冷えない体」をつくることが最も重要です。

そして、その「冷えない体つくり」のためには、冷え対策を日常の習慣にすることが第一です。

朝のルーティンで白湯を飲む、仕事中にこまめに立ち上がる、できる限りエレベーターではなく階段を利用するなどはいかがでしょうか。

冷えを改善することで、「今まで何となく不調だなと」感じていた方も快方に向かうかも知れません。

冷え性のタイプによっても対処方法が多少異なります。それぞれのタイプで共通することも多いですが、是非、下記の図を参考にしていただければと思います。